Regia di Gabriele Salvatores – Italia, 2024 – 124′

con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra

UN VIAGGIO GEOGRAFICO MA INSIEME SENTIMENTALE E STORICO

“Già solo il fatto di essere venuto in possesso di una storia scritta da Federico Fellini e Tullio Pinelli, di cui si sapeva poco o niente, mi è sembrato meraviglioso. Quando poi ho letto questo ‘trattamento-sceneggiatura’ di circa 80 pagine, la meraviglia è diventata desiderio e spinta creativa”. Così Gabriele Salvatores (Premio Oscar per “Mediterraneo”, 1991) parla della sua ultima fatica di regista e sceneggiatore: “Napoli-New York”, nella sale italiane dal 21 novembre 2024.

La storia. Napoli, 1949, un palazzo crolla, i morti e i feriti non si contano. Celestina (Dea Lanzaro) ha nove anni, è orfana e ha visto qualche mese prima la sorella maggiore, Agnese, partire per gli Stati Uniti, all’inseguimento del soldato che le ha promesso di sposarla. Nella tragedia ha perso la zia, che si occupava di lei. Traumatizzata e sola, senza nessuno a cui chiedere aiuto la bambina si rifugia dal suo amico Carmine (Antonio Guerra), poco più grande, che vive arrangiandosi come può. Carmine incontra George (Omar Benson Miller), un cuoco afroamericano che lavora su una nave della Marina statunitense in procinto di salpare per gli Stati Uniti. Per una serie d’imprevedibili coincidenze Carmine e Celestina finiscono per imbarcarsi clandestinamente sulla nave diretta a New York. Sbarcati con uno stratagemma per aggirare i controlli di frontiera, si mettono alla ricerca di Agnese, ma all’indirizzo riportato sulla lettera, che Celestina custodisce tanto gelosamente, non c’è traccia della ragazza. È l’inizio di una girandola di avventure che coinvolgerà anche il commissario di bordo, Domenico Garofalo (Pierfrancesco Favino), un burbero dal cuore d’oro, che già sulla nave li aveva aiutati, tenendoli nascosti, ma soprattutto sfamandoli e coinvolgendoli in piccoli lavoretti. A Little Italy i bambini troveranno anche la premurosa moglie di Garofalo (Anna Ammirati) e l’intraprendente direttore del giornale della comunità italiana (Antonio Catania), ma soprattutto il loro posto nel “nuovo mondo” e con esso la possibilità di un futuro.

“Il viaggio, l’altrove, la solidarietà – spiega ancora Salvatores – sono temi che ho spesso trattato nei miei film. Ho anche spesso lavorato con i bambini ed è una cosa che mi ha sempre dato gioia. I bambini non ‘recitano’, vivono davvero quello che stanno facendo in un ‘gioco’ molto serio”.

Nel film i due piccoli protagonisti attraversano eventi drammatici, affrontano fame, solitudine, dolore, ma non si arrendono, mai. Interessante la descrizione della comunità italiana di New York – al di là della folkloristica processione della statua di San Gennaro, tra canti, balli e bancarelle – e soprattutto la percezione che gli americani avevano degli immigrati italiani, che tanto ricorda alcune considerazioni di sconfortante attualità sugli “stranieri”. E Celestina ce lo ricorda con la disarmante semplicità e immediatezza dei bambini: “Tu non sei straniero, sei solo povero. Se sei ricco non sei mai straniero”.

“Napoli-New York” è una favola dal sapore neorealista, che Salvatores ha diretto a regola d’arte e alla quale ha dato alcuni tocchi di modernità, costruendo un racconto garbato, commovente e avvincente, a tratti anche divertente, con due protagonisti, Lanzaro e Guerra, davvero straordinari, e due certezze come Favino e Ammirati, senza dimenticare il tocco originale e gustoso del cammeo di Catania. Bella la colonna sonora con il suo mx di brani celebri tra cui “Tammuriata nera” e gli omaggi a “Titanic e “West Side Story”.

Recensione della Commissione Nazionale Valutazione Film della Conferenza Episcopale Italiana

Tematiche:

Amicizia, Amore-Sentimenti, Bambini, Emigrazione, Famiglia, Lavoro, Politica-Società, Povertà-Emarginazione, Rapporto tra culture, Razzismo, Solidarietà-Amore

Napoli – New York è un sogno. La fotografia alterna il realismo delle macerie napoletane a un lirismo che si accende nelle sequenze americane. E la regia di Salvatores, precisa e al tempo stesso delicata, si prende il tempo di accarezzare i dettagli, trasformando ogni frame in un piccolo pezzo di poesia.

È un film che parla al cuore senza scordarsi della testa, un film che si rivolge agli spettatori italiani ma che ha tutte le carte in regola per conquistare un pubblico globale. Salvatores ha fatto un film popolare, nel miglior senso del termine, che mescola emozioni, ironia e sogno in un racconto universale. Una fiaba in cui è impossibile non credere.

Recensioni

3,2/5 MYmovies

3,7/5 Sentieri Selvaggi

3,5/5 Movieplayer

L’EMIGRAZIONE ITALIANA

Tra il 1861 e il 1985 dall’Italia sono partiti quasi 30 milioni di emigranti, accolti dagli stessi pregiudizi che oggi spesso noi riserviamo agli immigrati che arrivano nel nostro Paese.

Tra il 1861 e il 1985 dall’Italia sono partiti quasi 30 milioni di emigranti, accolti dagli stessi pregiudizi che oggi spesso noi riserviamo agli immigrati che arrivano nel nostro Paese.

La maggioranza degli emigranti italiani, oltre 14 milioni, partì nei decenni successivi all’Unità di Italia, durante la cosiddetta “grande emigrazione” (1876-1915).

Intere cittadine, come Padula in provincia di Salerno, videro la loro popolazione dimezzarsi nel decennio a cavallo tra ‘800 e ‘900. Di questi quasi un terzo aveva come destinazione dei sogni il Nord America, affamato di manodopera.

A partire non erano solo braccianti. Gli strati più poveri della popolazione in realtà non avevano di che pagarsi il viaggio, per questo tra gli emigranti prevalevano i piccoli proprietari terrieri che con le loro rimesse compravano casa o terreno in patria.

A partire non erano solo braccianti. Gli strati più poveri della popolazione in realtà non avevano di che pagarsi il viaggio, per questo tra gli emigranti prevalevano i piccoli proprietari terrieri che con le loro rimesse compravano casa o terreno in patria.

New York e gli States furono le destinazioni più gettonate. Ma non le uniche. Così come non si partiva solo dal Sud Italia. I genovesi ad esempio ben prima del 1861 partirono per l’Argentina e l’Uruguay.E, proprio come gli immigrati oggi che giungono da noi, non iniziavano l’avventura con tutta la famiglia: quasi sempre l’emigrazione era programmata come temporanea e chi partiva era di solito un maschio solo.

A fare eccezione fu solo la grande emigrazione contadina di intere famiglie dal Veneto e dal Meridione verso il Brasile, specie dopo l’abolizione in quel paese della schiavitù (1888) e l’annuncio di un vasto programma di colonizzazione.

Di solito chi partiva dalle regioni del Nord si imbarcava a Genova o a Le Havre in Francia. Chi partiva dal Sud invece si imbarcava a Napoli. Il rapporto tra passeggeri di prima classe e di terza era di 5mila a 17mila e le differenze di trattamento per questi ultimi abissali: un sacco imbottito di paglia e un orinatoio ogni 100 persone erano gli unici comfort di un viaggio che poteva durare anche un mese. Molti morivano prima di vedere il Nuovo Mondo.L’arrivo in America era caratterizzato dal trauma dei controlli medici e amministrativi durissimi, specialmente ad Ellis Island, l’Isola delle Lacrime. Iniziava poi la sfida per l’integrazione. Se in Sud America conquistarsi un posto nella nuova patria fu più facile, negli Stati Uniti era una faticaccia. I nostri connazionali preferivano così ghettizzarsi nei quartieri italiani e frequentare scuole parrocchiali, rallentando così la diffusione dell’inglese nelle comunità.

Di solito chi partiva dalle regioni del Nord si imbarcava a Genova o a Le Havre in Francia. Chi partiva dal Sud invece si imbarcava a Napoli. Il rapporto tra passeggeri di prima classe e di terza era di 5mila a 17mila e le differenze di trattamento per questi ultimi abissali: un sacco imbottito di paglia e un orinatoio ogni 100 persone erano gli unici comfort di un viaggio che poteva durare anche un mese. Molti morivano prima di vedere il Nuovo Mondo.L’arrivo in America era caratterizzato dal trauma dei controlli medici e amministrativi durissimi, specialmente ad Ellis Island, l’Isola delle Lacrime. Iniziava poi la sfida per l’integrazione. Se in Sud America conquistarsi un posto nella nuova patria fu più facile, negli Stati Uniti era una faticaccia. I nostri connazionali preferivano così ghettizzarsi nei quartieri italiani e frequentare scuole parrocchiali, rallentando così la diffusione dell’inglese nelle comunità.

Negli Stati Uniti che da poco avevano abolito la schiavitù si diceva che gli italiani non erano bianchi, “ma nemmeno palesemente negri”. E poi ancora “una razza inferiore” o una “stirpe di assassini, anarchici e mafiosi”. E il presidente Usa Richard Nixon intercettato nel 1973 fu il più chiaro di tutti. Disse: “Non sono come noi. La differenza sta nell’odore diverso, nell’aspetto diverso, nel modo di agire diverso. Il guaio é che non si riesce a trovarne uno che sia onesto”.

Negli Usa l’immigrazione dall’Italia si fermò con la Prima guerra mondiale.

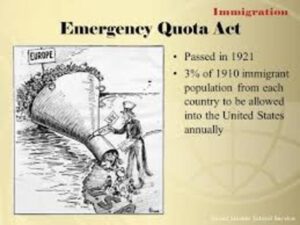

Nel 1921 l‘Emergency quota act impose un tetto al numero di immigrati dall’Europa dell’Est e del Sud in quanto si riteneva che popoli come quelli italiani fossero meno assimilabili. Solo con la Seconda guerra mondiale, grazie all’arruolamento nell’esercito statunitense di molti italoamericani l’integrazione fece concreti passi avanti.

Nel 1921 l‘Emergency quota act impose un tetto al numero di immigrati dall’Europa dell’Est e del Sud in quanto si riteneva che popoli come quelli italiani fossero meno assimilabili. Solo con la Seconda guerra mondiale, grazie all’arruolamento nell’esercito statunitense di molti italoamericani l’integrazione fece concreti passi avanti.

Forse anche per questo nel secondo dopoguerra ci fu una ripresa dell’emigrazione dall’Italia agli Usa. Ma ormai si era aperta una nuova rotta verso l’Europa del Nord: Francia, Germania e Belgio le mete più gettonate.

Eppure nemmeno qui i nostri connazionali furono accolti a braccia aperte, anche perché il 50% partiva come clandestino, senza lavoro, sfidando leggi e pregiudizi e assediando frontiere nell’irriducibile speranza di garantirsi una vita migliore.

Fonte: Focus Storia

MGF

CHI PUO’ ESSERE ELETTO – Il candidato deve prima di tutto essere di sesso maschile, battezzato e non sposato. Se l’eletto è scelto tra coloro che non hanno però ancora l’Episcopato e che quindi una volta eletto dovrà essere ordinato Vescovo, si devono allora includere le indicazioni per la nomina a tale ordine: almeno 35 anni di età, un minimo di 5 anni di presbiterato, una laurea o licenza in Sacra Scrittura, Teologia o Diritto Canonico conseguite in un Istituto di Studi Superiori approvato dalla Sede Apostolica, oltre che delle canoniche “buona reputazione, saldezza di fede, pietà, zelo delle anime, saggezza, prudenza, virtù umane e ogni altra qualità che dimostri l’attitudine del soggetto all’adempimento del suo ufficio”.

CHI PUO’ ESSERE ELETTO – Il candidato deve prima di tutto essere di sesso maschile, battezzato e non sposato. Se l’eletto è scelto tra coloro che non hanno però ancora l’Episcopato e che quindi una volta eletto dovrà essere ordinato Vescovo, si devono allora includere le indicazioni per la nomina a tale ordine: almeno 35 anni di età, un minimo di 5 anni di presbiterato, una laurea o licenza in Sacra Scrittura, Teologia o Diritto Canonico conseguite in un Istituto di Studi Superiori approvato dalla Sede Apostolica, oltre che delle canoniche “buona reputazione, saldezza di fede, pietà, zelo delle anime, saggezza, prudenza, virtù umane e ogni altra qualità che dimostri l’attitudine del soggetto all’adempimento del suo ufficio”. COME SI SVOLGE – Il giorno fissato per l’inizio del conclave tutti i Cardinali si riuniscono nella basilica di San Pietro per celebrare prima di tutto la Missa pro eligendo Romano Pontifice, presieduta dal Decano del collegio cardinalizio. Il pomeriggio i cardinali elettori si recano in processione cantando il Veni Creator verso la cappella Sistina al cui interno avverranno le votazioni in un ambiente rigorosamente privo di qualsiasi mezzo audiovisivo o di trasmissione. Nella sala verrà montata la stufa nella quale verranno bruciati tutti gli appunti e i voti degli elettori e dalla quale si alzeranno poi, durante le varie fasi del conclave, le fumate: nera per ogni avvenuta votazione, bianca quando verrà raggiunto il quorum previsto.

COME SI SVOLGE – Il giorno fissato per l’inizio del conclave tutti i Cardinali si riuniscono nella basilica di San Pietro per celebrare prima di tutto la Missa pro eligendo Romano Pontifice, presieduta dal Decano del collegio cardinalizio. Il pomeriggio i cardinali elettori si recano in processione cantando il Veni Creator verso la cappella Sistina al cui interno avverranno le votazioni in un ambiente rigorosamente privo di qualsiasi mezzo audiovisivo o di trasmissione. Nella sala verrà montata la stufa nella quale verranno bruciati tutti gli appunti e i voti degli elettori e dalla quale si alzeranno poi, durante le varie fasi del conclave, le fumate: nera per ogni avvenuta votazione, bianca quando verrà raggiunto il quorum previsto.

ELEZIONE DEL NUOVO POTEFICE – Nel momento in cui un candidato raggiunge i due terzi dei voti a suo favore, l’elezione è da considerarsi canonicamente valida. L’ultimo dell’ordine dei cardinali diaconi richiama il maestro delle celebrazioni liturgiche e il segretario del collegio cardinalizio il quale, rivolgendosi all’eletto, gli domanda: “Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?” e, a risposta affermativa, aggiunge: “Come vuoi essere chiamato?”. Il candidato risponderà con il nome pontificale che avrà scelto per il suo insediamento, le schede vengono bruciate e finalmente la piazza di San Pietro vede innalzarsi la celebre e solenne fumata bianca.

ELEZIONE DEL NUOVO POTEFICE – Nel momento in cui un candidato raggiunge i due terzi dei voti a suo favore, l’elezione è da considerarsi canonicamente valida. L’ultimo dell’ordine dei cardinali diaconi richiama il maestro delle celebrazioni liturgiche e il segretario del collegio cardinalizio il quale, rivolgendosi all’eletto, gli domanda: “Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?” e, a risposta affermativa, aggiunge: “Come vuoi essere chiamato?”. Il candidato risponderà con il nome pontificale che avrà scelto per il suo insediamento, le schede vengono bruciate e finalmente la piazza di San Pietro vede innalzarsi la celebre e solenne fumata bianca. LA STANZA DELLE LACRIME – Dopo la sua proclamazione, il papa neoeletto si ritira nella “Stanza delle lacrime”, ovvero nella sacrestia della Cappella Sistina, per indossare per la prima volta la talare bianca e i paramenti con i quali si presenterà in pubblico dalla Loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro.

LA STANZA DELLE LACRIME – Dopo la sua proclamazione, il papa neoeletto si ritira nella “Stanza delle lacrime”, ovvero nella sacrestia della Cappella Sistina, per indossare per la prima volta la talare bianca e i paramenti con i quali si presenterà in pubblico dalla Loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro.

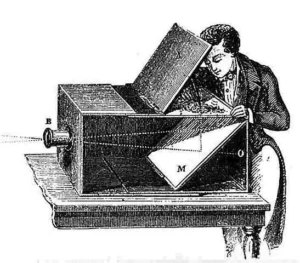

Noi oggi diamo per scontata la possibilità di portarci a casa un’immagine a ricordo di un evento, ma prima dell’avvento della fotografia il procedimento per riprodurre un bel fiore visto al bordo di una strada era immensamente più difficile: non era certo una questione rapida e alla portata di tutti come estrarsi lo smartphone dalla tasca e immortalare un bel ciuffo di iris, per poi riprendere il cammino senza aver per questo speso chissà quanto tempo.

Noi oggi diamo per scontata la possibilità di portarci a casa un’immagine a ricordo di un evento, ma prima dell’avvento della fotografia il procedimento per riprodurre un bel fiore visto al bordo di una strada era immensamente più difficile: non era certo una questione rapida e alla portata di tutti come estrarsi lo smartphone dalla tasca e immortalare un bel ciuffo di iris, per poi riprendere il cammino senza aver per questo speso chissà quanto tempo.

Ha detto di lui il musicologo Alessandro Carrera, autore del saggio La voce di Bob Dylan, Una spiegazione dell’America (Feltrinelli):

Ha detto di lui il musicologo Alessandro Carrera, autore del saggio La voce di Bob Dylan, Una spiegazione dell’America (Feltrinelli): Certo Dylan è anche un narratore, ed è forse più narratore che poeta: ha scritto dei versi bellissimi, ma soprattutto ha inventato storie e ha inventato un modo di raccontarle in canzone. Molti raccontano storie in canzoni, la ballata narrativa è un antichissimo genere della canzone. Dylan si è trovato a utilizzarla negli anni Sessanta, quando la ballata narrativa era impiegata per le forti esigenze del momento: era una ballata topical, che sta per politica impegnata, che tratta di argomenti del giorno.

Certo Dylan è anche un narratore, ed è forse più narratore che poeta: ha scritto dei versi bellissimi, ma soprattutto ha inventato storie e ha inventato un modo di raccontarle in canzone. Molti raccontano storie in canzoni, la ballata narrativa è un antichissimo genere della canzone. Dylan si è trovato a utilizzarla negli anni Sessanta, quando la ballata narrativa era impiegata per le forti esigenze del momento: era una ballata topical, che sta per politica impegnata, che tratta di argomenti del giorno. Dylan è stato influenzato dai poeti che ha letto quando aveva diciotto-vent’anni a Minneapolis e a New York; ed erano i poeti che allora tutti leggevano, come Elliott, Ginsberg e tutta la scuola della beat generation, ma soprattutto Rimbaud. Forse non c’è stato nessun poeta che abbia avuto su di lui quell’impatto che ha avuto Rimbaud, tra il ’62 e il ’65. Ha letto sicuramente moltissimo, assimilando e imparando quello che voleva, e lasciando perdere quello che non gli interessava, come fanno gli autodidatti. Non bisogna dimenticare che Dylan è soprattutto un grandissimo conoscitore della tradizione della musica popolare americana: i veri testi di riferimento, più che quelli scritti, sono i testi del blues, le grandi ballate narrative della tradizione anglosassone.

Dylan è stato influenzato dai poeti che ha letto quando aveva diciotto-vent’anni a Minneapolis e a New York; ed erano i poeti che allora tutti leggevano, come Elliott, Ginsberg e tutta la scuola della beat generation, ma soprattutto Rimbaud. Forse non c’è stato nessun poeta che abbia avuto su di lui quell’impatto che ha avuto Rimbaud, tra il ’62 e il ’65. Ha letto sicuramente moltissimo, assimilando e imparando quello che voleva, e lasciando perdere quello che non gli interessava, come fanno gli autodidatti. Non bisogna dimenticare che Dylan è soprattutto un grandissimo conoscitore della tradizione della musica popolare americana: i veri testi di riferimento, più che quelli scritti, sono i testi del blues, le grandi ballate narrative della tradizione anglosassone. La vita di Dylan è un’avventura per la straordinaria capacità che lui ha avuto di togliersi di dosso l’identità d’origine e di crearsene un’altra. Si decide nel momento in cui cambia nome, e da quel momento non torna più indietro, la strada è aperta verso una continua reinvenzione della propria vita. Ha rivissuto il grande mito americano, l’american dream, che però ha riscritto in maniera originale: non è il sogno di sistemarsi in un’altra terra – quello l’avevano già fatto i suoi nonni e i suoi padri – lui questa terra la esplora e la sente come sua, senza sentire alcuna divisione tra sé, la propria etnia e le altre culture di cui l’America è composta. Questa è la sua avventura.”

La vita di Dylan è un’avventura per la straordinaria capacità che lui ha avuto di togliersi di dosso l’identità d’origine e di crearsene un’altra. Si decide nel momento in cui cambia nome, e da quel momento non torna più indietro, la strada è aperta verso una continua reinvenzione della propria vita. Ha rivissuto il grande mito americano, l’american dream, che però ha riscritto in maniera originale: non è il sogno di sistemarsi in un’altra terra – quello l’avevano già fatto i suoi nonni e i suoi padri – lui questa terra la esplora e la sente come sua, senza sentire alcuna divisione tra sé, la propria etnia e le altre culture di cui l’America è composta. Questa è la sua avventura.”

All’arrivo della spedizione dei Mille l’11 maggio 1860, la presenza delle fregate inglesi davanti al porto di Marsala impedì la reazione della squadra borbonica che stava per intercettare e distruggere i due piroscafi garibaldini. Ma quali motivazioni portarono l’Inghilterra a decider di influenzare il processo unitario italiano? La risposta va cercata nei rapporti diplomatici tra Regno Unito e Regno delle Due Sicilie.

All’arrivo della spedizione dei Mille l’11 maggio 1860, la presenza delle fregate inglesi davanti al porto di Marsala impedì la reazione della squadra borbonica che stava per intercettare e distruggere i due piroscafi garibaldini. Ma quali motivazioni portarono l’Inghilterra a decider di influenzare il processo unitario italiano? La risposta va cercata nei rapporti diplomatici tra Regno Unito e Regno delle Due Sicilie. Tra il 1799 e il 1815 la gran Bretagna fu un alleato fondamentale per i Borboni. Dopo le due invasioni francesi i regnanti di Napoli fuggirono in Sicilia, protetti dalla flotta della Gran Bretagna, che stabilì un effettivo protettorato sull’isola. Gli inglesi svilupparono ottimi rapporti commerciali con l’isola. Una quota rilevante della bilancia commerciale britannica era rappresentata dall’importazione di materie prime provenienti dalla Sicilia e soprattutto dallo zolfo. In Sicilia erano presenti vere e proprie dinastie di mercanti inglesi, le quali avevano ottenuto il monopolio per lo sfruttamento di questa importante risorsa.

Tra il 1799 e il 1815 la gran Bretagna fu un alleato fondamentale per i Borboni. Dopo le due invasioni francesi i regnanti di Napoli fuggirono in Sicilia, protetti dalla flotta della Gran Bretagna, che stabilì un effettivo protettorato sull’isola. Gli inglesi svilupparono ottimi rapporti commerciali con l’isola. Una quota rilevante della bilancia commerciale britannica era rappresentata dall’importazione di materie prime provenienti dalla Sicilia e soprattutto dallo zolfo. In Sicilia erano presenti vere e proprie dinastie di mercanti inglesi, le quali avevano ottenuto il monopolio per lo sfruttamento di questa importante risorsa. La situazione cambiò nel 1830, quando salì al potere Ferdinando II di Borbone. Egli si pose l’obiettivo di rendere il Regno delle Due Sicilie una potenza di media grandezza, autonoma da ingerenze esterne all’interno dello scacchiere europeo.

La situazione cambiò nel 1830, quando salì al potere Ferdinando II di Borbone. Egli si pose l’obiettivo di rendere il Regno delle Due Sicilie una potenza di media grandezza, autonoma da ingerenze esterne all’interno dello scacchiere europeo. Quando Garibaldi decise di intraprendere l’impresa dei Mille il Regno Unito decise di agevolarne la riuscita. Impedì alla flotta francese di affondare i garibaldini che attraversavano lo stretto per dirigersi in Calabria e favorì l’alleanza tra la malavita napoletana e gli insorti. In questo modo la Gran Bretagna riuscì ad avere una forte influenza sul nuovo Stato unitario. Come scrisse Palmerston in una lettera alla regina Vittoria, “considerando la generale bilancia dei poteri in Europa, uno Stato italiano unito, posto sotto l’influenza della Gran Bretagna ed esposto al ricatto della sua superiorità navale, risultava il miglior adattamento possibile(…)l’Italia non parteggerà mai con la Francia contro di noi, e più forte diventerà questa nazione più sarà in grado di resistere alle imposizioni di qualsiasi Potenza che si dimostrerà ostile al Vostro Regno”.

Quando Garibaldi decise di intraprendere l’impresa dei Mille il Regno Unito decise di agevolarne la riuscita. Impedì alla flotta francese di affondare i garibaldini che attraversavano lo stretto per dirigersi in Calabria e favorì l’alleanza tra la malavita napoletana e gli insorti. In questo modo la Gran Bretagna riuscì ad avere una forte influenza sul nuovo Stato unitario. Come scrisse Palmerston in una lettera alla regina Vittoria, “considerando la generale bilancia dei poteri in Europa, uno Stato italiano unito, posto sotto l’influenza della Gran Bretagna ed esposto al ricatto della sua superiorità navale, risultava il miglior adattamento possibile(…)l’Italia non parteggerà mai con la Francia contro di noi, e più forte diventerà questa nazione più sarà in grado di resistere alle imposizioni di qualsiasi Potenza che si dimostrerà ostile al Vostro Regno”.